なるべく抜かない治療

天然歯の保存を目指したなるべく抜かない治療を心がけています

現在では、インプラントや入れ歯、ブリッジなど、歯を失った際の治療法は沢山ありますが、生まれ持った天然の歯に勝る治療法は残念ながらありません。そのため巣鴨S歯科矯正歯科では、患者さまにいつまでも天然歯で生活していただけるよう、できるだけ歯を抜かないことをモットーに治療を行っております。全ての症状において絶対に歯を残せるというわけではありませんが、診査・診断をしっかりと行い、適切な非抜歯対策をご提案いたします。

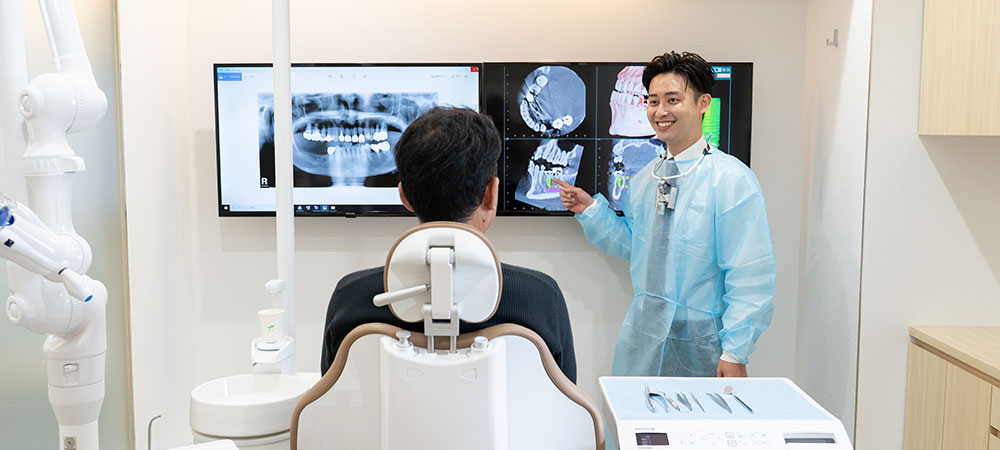

拡大視野下での精密根管治療

虫歯が歯の神経まで進行した場合には、歯の内部の洗浄・殺菌をする「根管治療」が必要となります。歯の神経や血管などが収まる根管は暗くて狭い組織のため、肉眼では適切な処置が難しく、再発リスクや抜歯リスクも高くなってしまいます。そのため、当院では肉眼の数倍まで視野を拡大できる歯科拡大鏡を使用し、根管内を目で確認しながら精密な処置を実施致します。

ラバーダムによる細菌感染対策

お口の中や唾液には無数の細菌が存在するため、治療の際には細菌感染への対策が重要となります。当院では、治療時の状況に応じてラバーダムというゴム製のシートを使用し、治療する歯を口腔内から隔離します。治療部位への細菌の進入を防止することにより、再発リスクや将来的な抜歯リスクの軽減に努めております。

MTAを用いた神経の保存(覆髄)

歯の神経近くまで虫歯が進行した場合は、切削時の刺激によって神経が炎症を起こしたり、神経が露出したりすることがあり、状態によっては神経を除去することになります。できる限り神経を保存するため、当院では、殺菌効果のあるMTAセメントで神経を保護する「覆髄処置」を実施致します。神経を保存することにより、将来的な歯の寿命を延ばすことができるため、適応可能な場合にはご提案致します。

パーフォレーション(穿孔)リペア

パーフォレーションリペアとは、根管治療時の処置や虫歯の重症化、歯のひびや亀裂などによって歯の内部に穴(パーフォレーション=穿孔)が空いてしまった場合に、その穴をMTAセメントなどの材料で封鎖・修復する処置です。穴を封鎖して、細菌の侵入・繁殖を防ぐことで歯を抜かずに残せる可能性が高くなります。

拡大視野での精密な歯石除去

現在、成人が歯を失う一番の原因は歯周病です。歯周病は口腔内が不衛生になり、歯と歯茎の隙間(歯周ポケット)に歯石が溜まることによって症状が悪化、最終的に歯茎や歯を支える骨が溶け、歯が抜け落ちてしまいます。歯周病の悪化を防ぎ、症状を改善するためには口腔内を清潔に保つことが重要となります。当院では歯科拡大鏡を用いた拡大視野の下で、精密な歯石除去を行い、歯周病の悪化防止、症状の改善に努めております。

歯周外科治療の実施

歯周病が進行すると、歯周ポケットが深くなるため、歯周ポケット内の状態が視認できない上に通常の器具では適切な処置が難しくなります。そのような場合には、歯周外科治療を実施致します。麻酔後に歯茎を切開し、歯周ポケット内を露出させた状態で歯石の除去、感染歯肉を切除することで症状の改善、抜歯の回避を試みます。

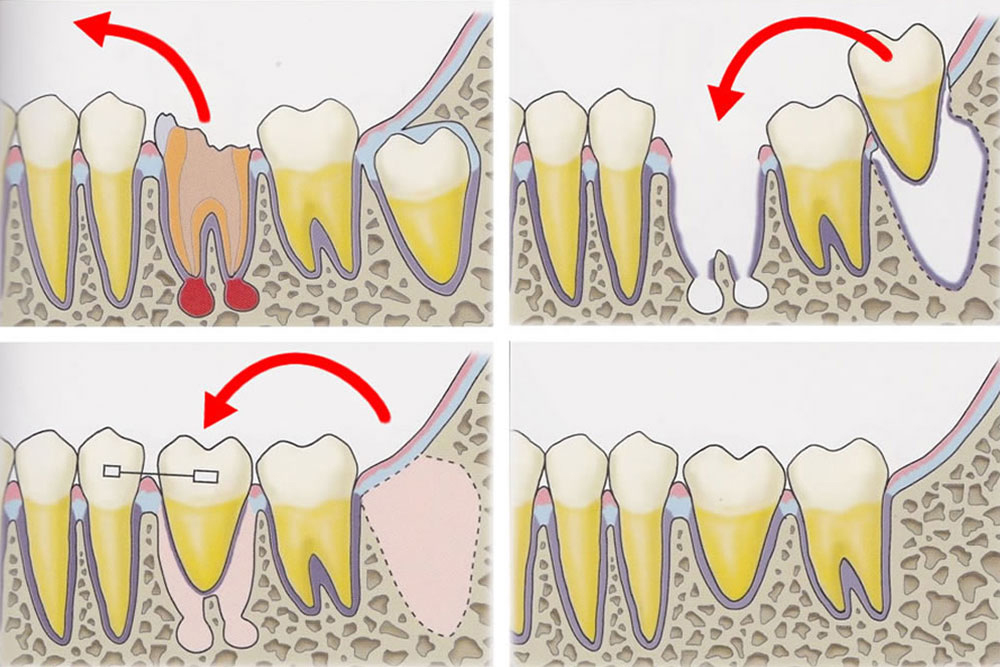

エクストルージョンによる抜歯の回避

虫歯治療や事故などで歯茎よりも上に歯がない状態になると、かぶせ物などが安定しないため、抜歯と診断される場合も少なくありません。そのような場合には、エクストルージョンという処置をご提案致します。歯茎より下に残存する歯質を矯正によって引っ張りあげ、かぶせ物との安定性を高めることで土台の歯として機能させ、抜歯を回避することができます。

自家歯牙移植にも対応

やむをえず抜歯となった場合、当院ではインプラントや入れ歯などの前に親知らずの移植による咬み合わせの回復をご提案致します。親知らずの移植にはいくつかの条件がありますが、自身の天然歯を活用する方法ですので、人工物での治療に比べて親和性が高く、特別なメンテナンスなども必要ないため、おすすめの治療法です。

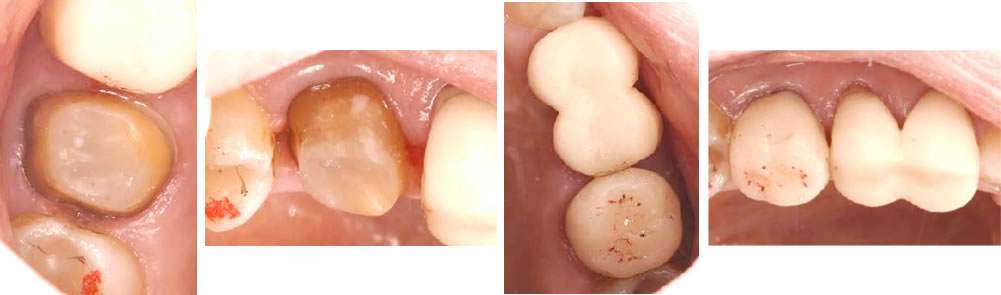

パーフォレーションリペアを併用した感染根管治療の抜歯回避症例

パーフォレーション(根管に穴が空いた状態=【穿孔】)、慢性化膿性根尖性歯周炎により瘻孔が生じている歯を治療した症例をご紹介します。

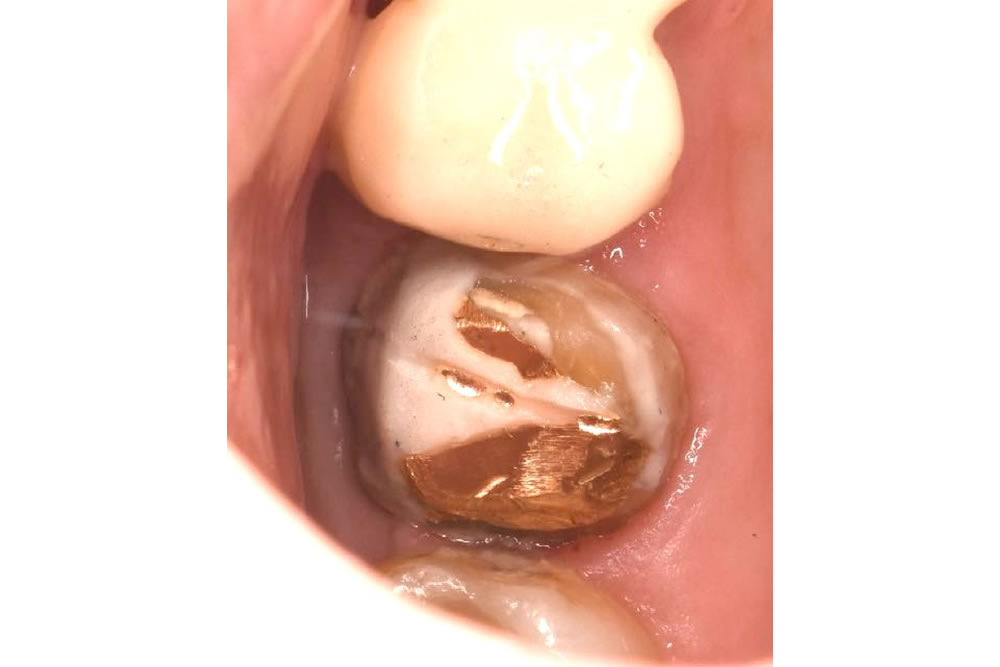

初診時の口腔内

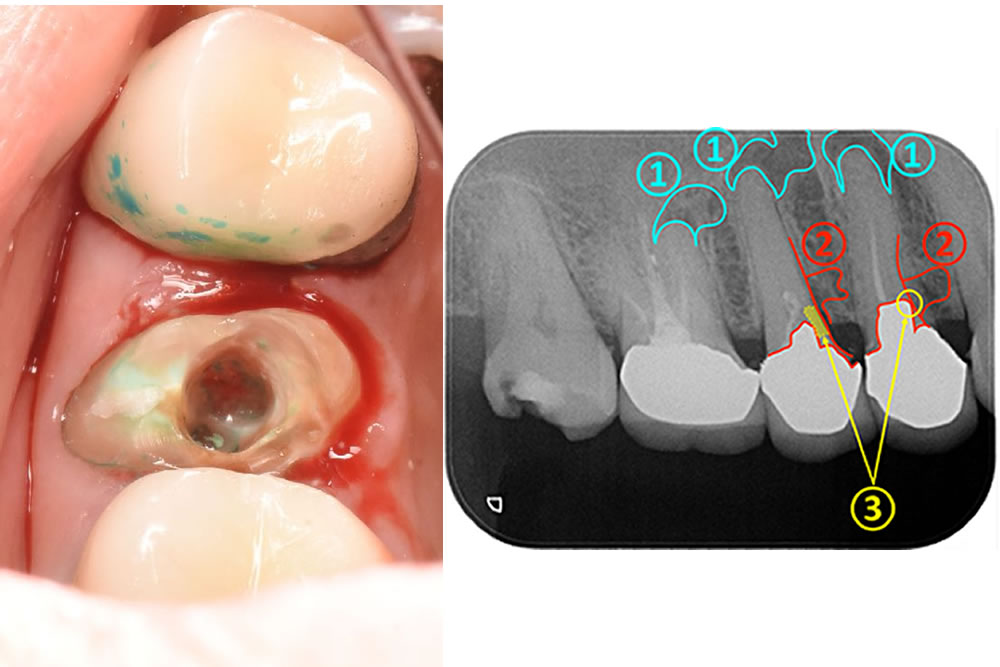

当院にて歯周病治療を継続していた患者さまです。右上6、5、4は経過観察を行なっておりましたが、噛む時に違和感が出てくるようになり、瘻孔が出現したため、患者さまと相談し治療を開始することとなりました。

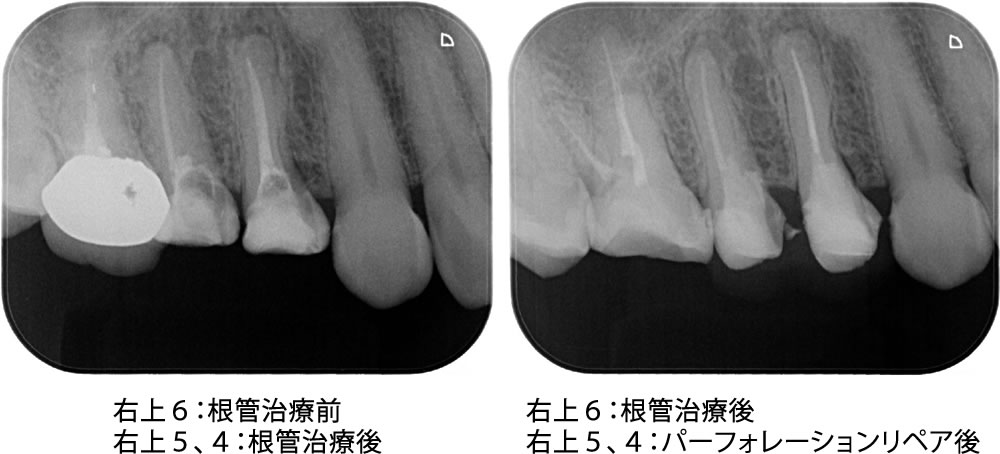

術前の口腔内写真・レントゲン写真

術前の口腔内写真とレントゲン写真です。

右上6、5、4の3歯ともメタルセラミックスクラウン(メタルボンド)が装着されていました。右上5の咬合面は擦り減り、メタルフレームが露出していました。3歯とも、根管充填が不十分な状態であり、根尖透過像が認められました。

- レントゲン写真①

根尖病変という細菌感染による炎症が起きており、膿が溜まって歯槽骨の吸収が起きている状態です。 - レントゲン写真②

右上5、右上4にはメタルコアが装着されていますが、メタルコア先端部が近心に寄っており、先端相当部に一致するように透過像が確認できました。 - レントゲン写真③

歯根側面に穴が空いており、骨の吸収が進んでいるパーフォレーション(穿孔)の疑いが高そうです。

なお、右上7のメタルインレーは脱離し、う蝕治療を行なっておりますが、本症例では割愛します。

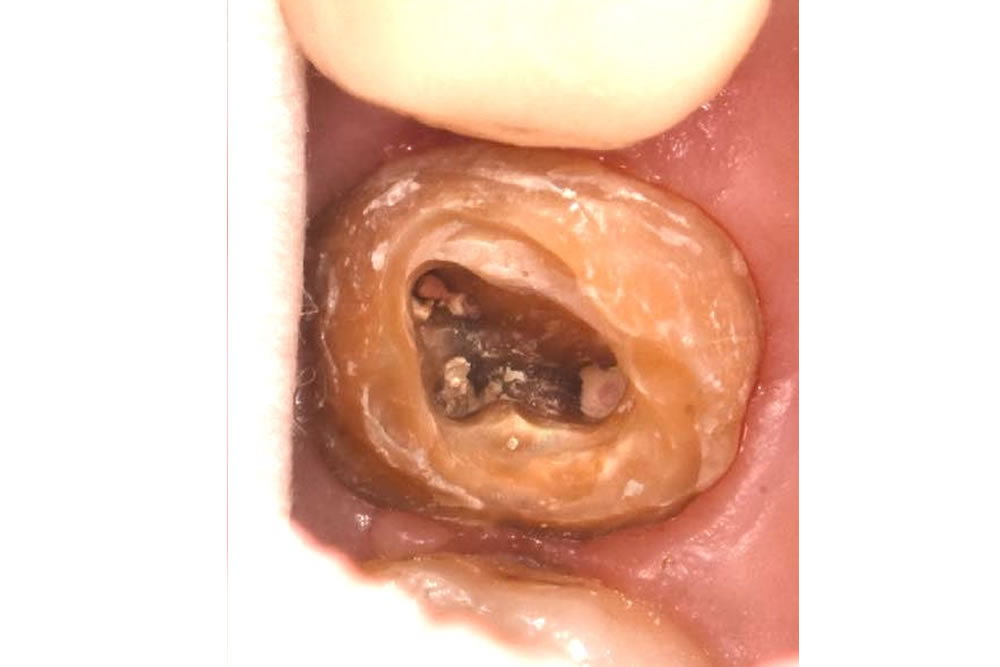

右上5の除去

右上5、4のメタルセラミックスクラウンとメタルコアを除去し、根管内の精査を行うこととしました。最初に右上5の治療を開始します。メタルセラミックスクラウンを除去します。適合がかなり悪く、容易に除去が出来、セメントの分厚い層が確認できました。

右上4の除去

感染根管治療の準備

パーフォレーション部位がそれなりに大きく、歯科医師によっては抜歯適応と判断してもおかしくはない状況です。患者さまは保存治療を望まれ、下記治療計画で進めることとしました。

感染根管治療

パーフォレーションリペア

支台築造、仮歯による経過観察を行い最終補綴へと移行する

症状が再発する場合は矯正的挺出、クラウンレングスニング等の外科的アプローチを追加治療する・・・(*)

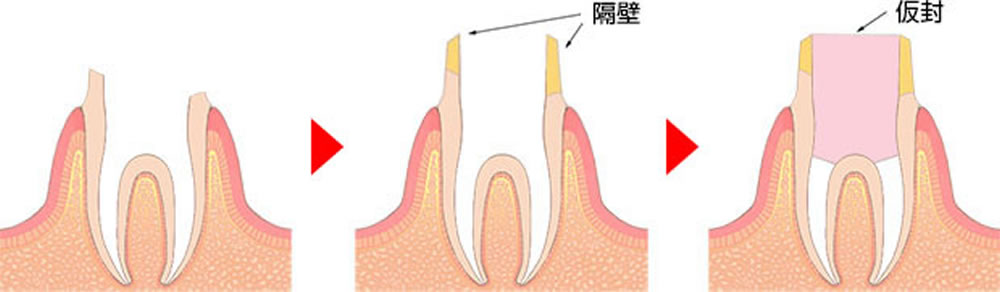

感染根管治療の準備をしていきます。残存歯質量が少ないため、圧排糸を挿入し、歯肉縁下の歯質を明示、コンポジットレジンで隔壁を製作します。

【隔壁とは?】

感染根管治療を進めるにあたり、残存歯質が少なくなっている部位に対してコンポジットレジンで製作される補強の壁を隔壁といいます。

感染根管治療は治療回数や期間がかかってしまう場合があり、象牙質やセメント質が露出している状態が続くと、歯質が汚染・感染してしまいます。隔壁を製作することで露出した歯質はコンポジットレジンにてコーティングされ、歯質の感染を防ぐことができます。

また、日常生活は仮封材セメントによる仮詰めの状態でお過ごしいただくことが一般的です。隔壁をしっかり作ることで仮封セメントの厚みが増し、セメントの脱離を防ぐことができ治療中の感染予防へとつながり、安心して日常生活をお過ごしいただけます。

さらには、感染根管治療中はラバーダム防湿を行いますが、隔壁にて高さを増すことで歯肉にダメージを与えずにラバーダムクランプを装着することが可能となり、維持力が高まり唾液や細菌の混入を防ぎ安全に治療を行うことができます。

さらには、感染根管治療中はラバーダム防湿を行いますが、隔壁にて高さを増すことで歯肉にダメージを与えずにラバーダムクランプを装着することが可能となり、維持力が高まり唾液や細菌の混入を防ぎ安全に治療を行うことができます。

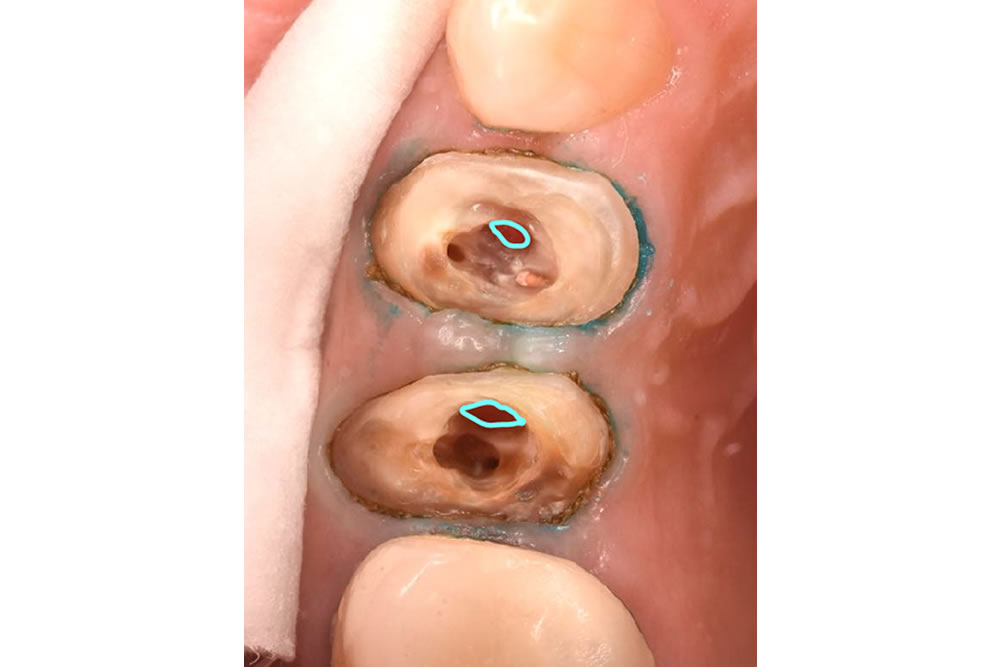

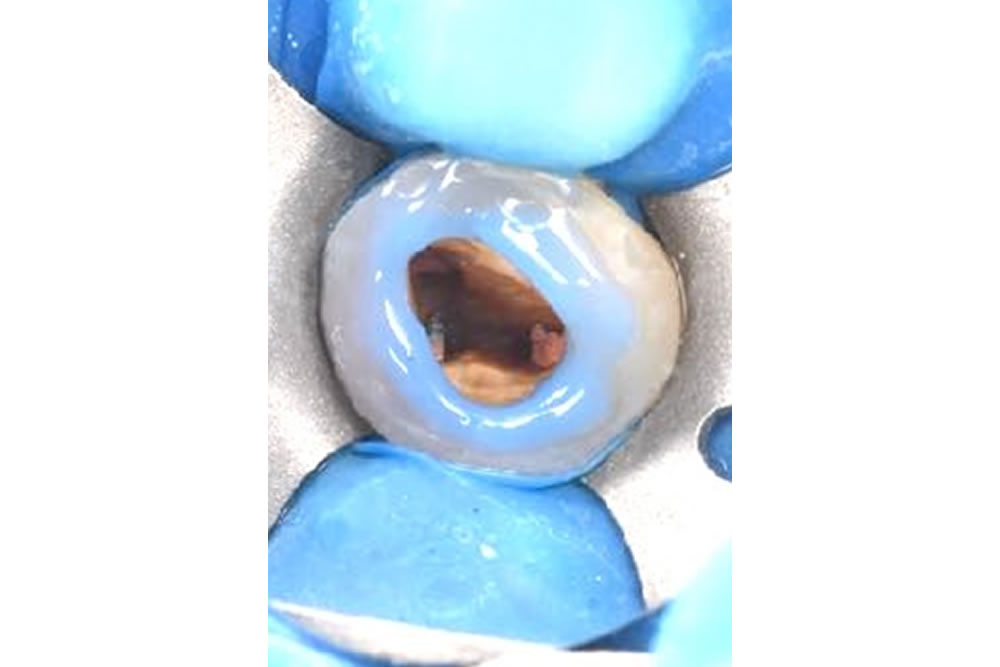

隔壁の完成

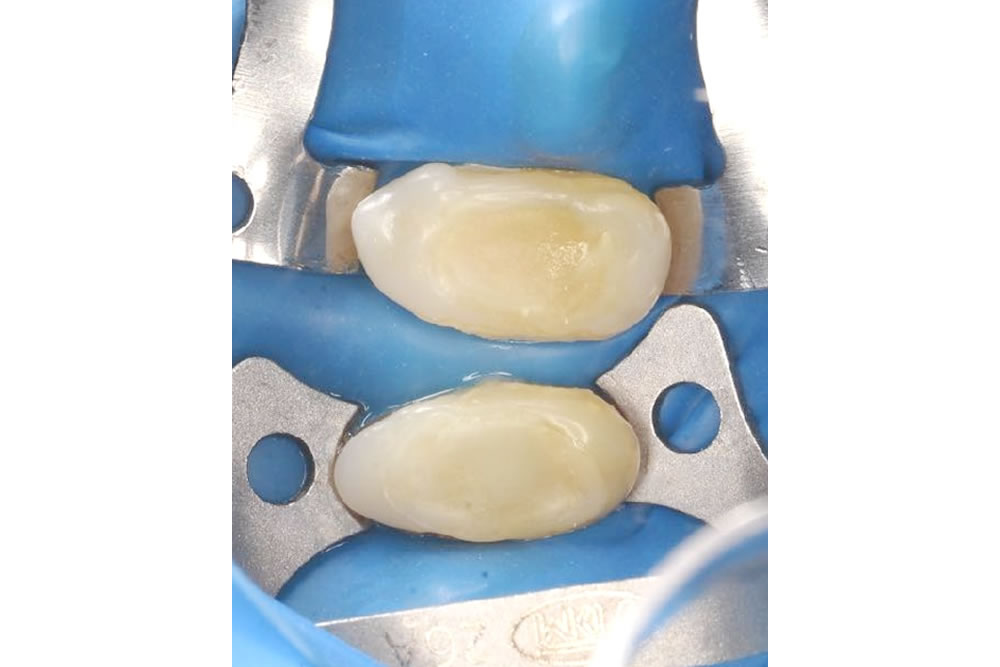

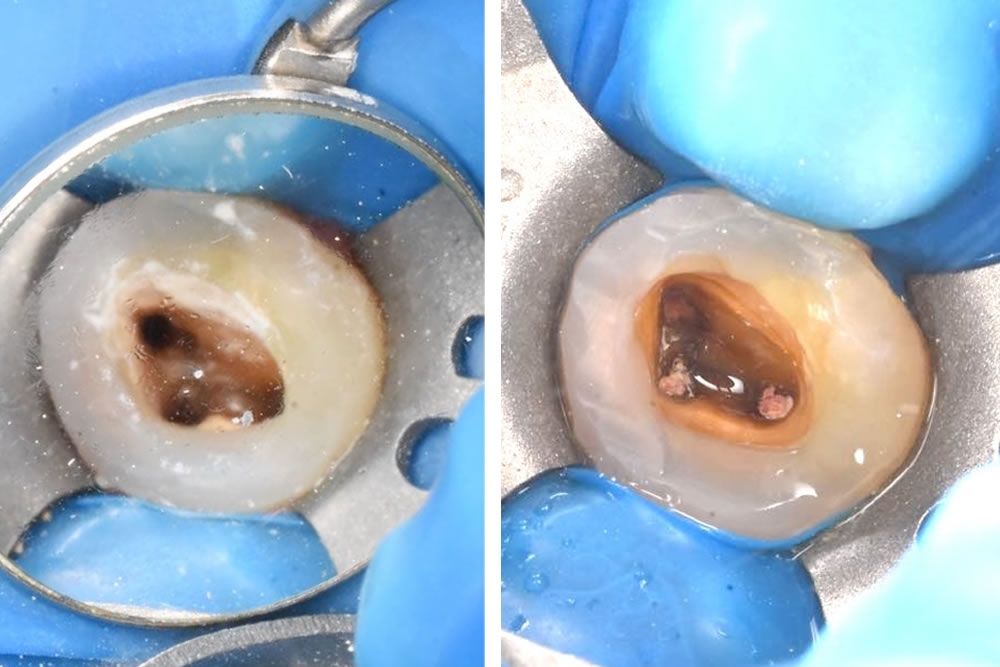

右上5、4 感染根管治療

ラバーダムクランプが隔壁にフィットし歯肉にダメージを与えずにラバーダムが装着できています。

ラバーダムクランプが隔壁にフィットし歯肉にダメージを与えずにラバーダムが装着できています。

ラバーダムにより唾液や細菌の混入を防ぎ、根管洗浄に使用する次亜塩素酸ナトリウムの口腔内への漏出を防ぎ、安全に治療を遂行できます。

感染根管治療を右上5、右上4の2歯同時に進めていきます。

ラバーダム装着、感染した根管充填材の除去、徹底した根管洗浄,根管拡大形成といった基本的な治療をステップごとにしっかりと行い、瘻孔が消失したことが確認できたため、根管充填を行いました。

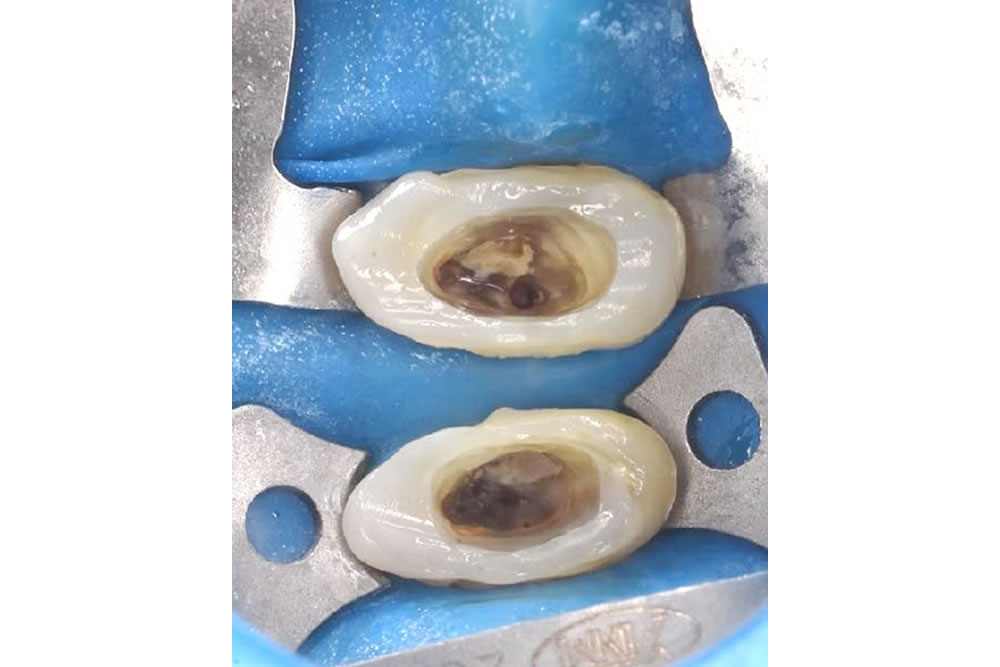

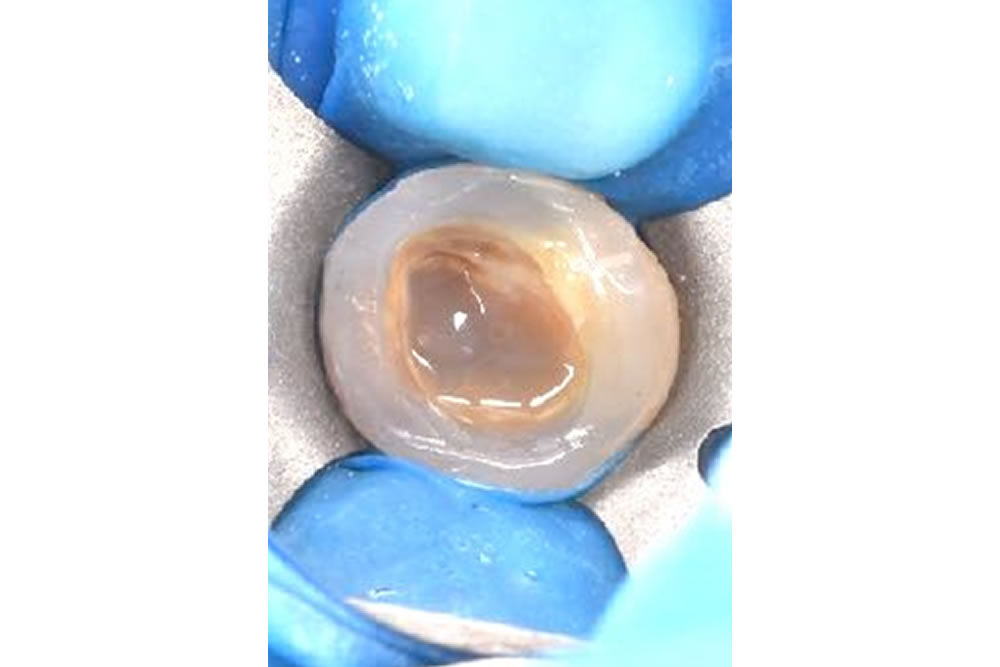

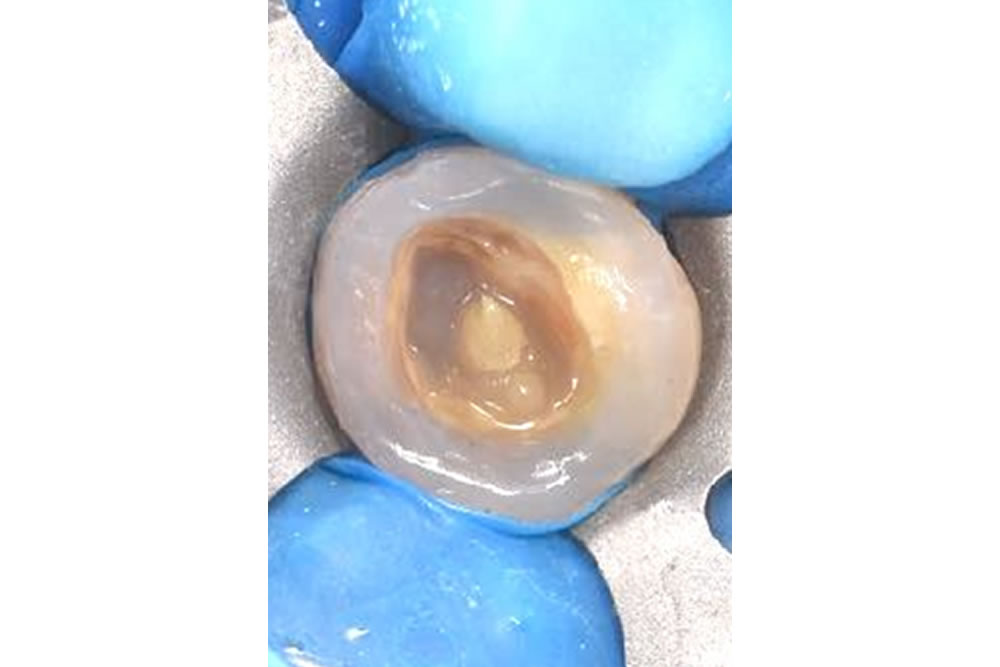

右上5、4 穿孔部位の修復(パーフォレーションリペア)

右上5、4の両歯とも近心側に穿孔があるため、穿孔部位の修復を行なっていきます(パーフォレーションリペア)。

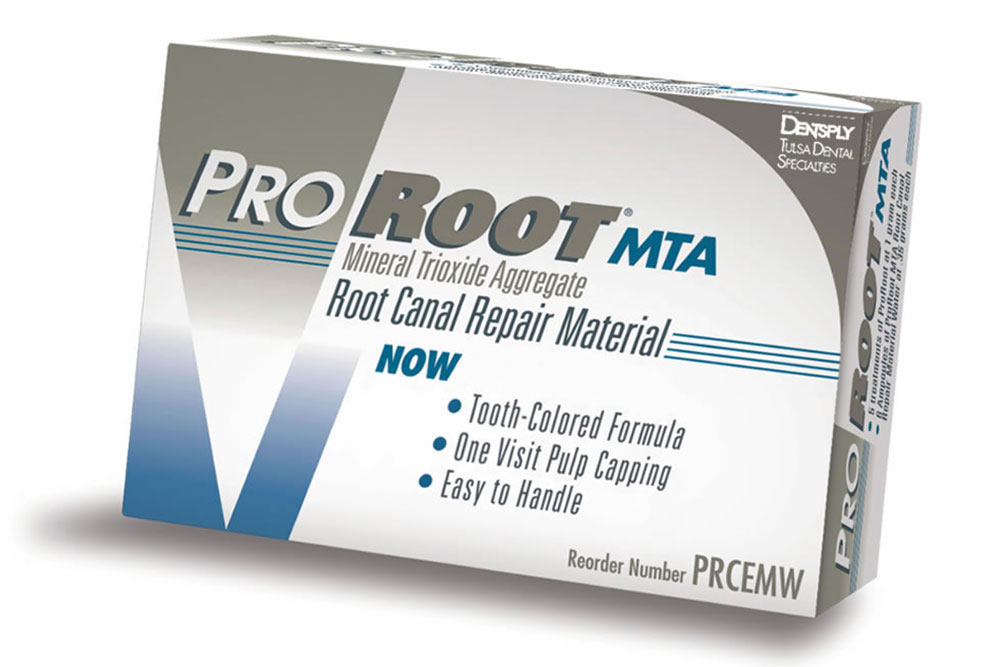

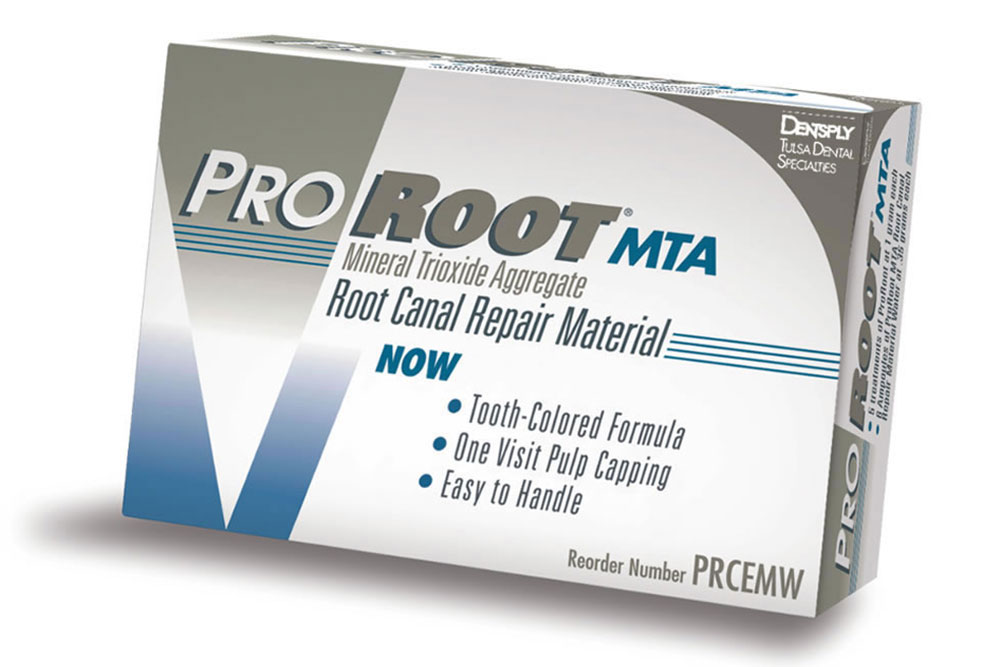

パーフォレーションリペアに用いられる使用材料は、コンポジットレジン、スーパーボンド、MTAセメントが挙げられます。現在はレジン系材料が保険適応材料として認められています。

MTAセメントには以下の3つの特徴があり、パーフォレーションリペアに最も適している材料と考えられます。

水分が存在する状況下でも硬化し、耐久性が高い

封鎖性が高く、細菌による侵入を防ぐ

組織親和性が高く、組織の治癒・再生を促す

患者さまは少しでも長く自分の歯を保存して生活したいとのご希望があり、MTAセメントによる修復処置をご希望されました。

患者さまは少しでも長く自分の歯を保存して生活したいとのご希望があり、MTAセメントによる修復処置をご希望されました。

(今回使用したMTAセメントによるパーフォレーションリペアは保険適応外の治療となり、継続する歯冠補綴処置も自費治療となります。)

浸潤麻酔後、ラバーダムを装着し、仮封を取り除きます。パーフォレーション(穿孔)部位が確認できます。(水色部)

髄腔内をしっかり洗浄した後、MTAセメントをキャリアーや充填器などを用いてパーフォレーション部位に充填していきます。次回治療時に形成することを考慮してパーフォレーション部位よりも範囲を少し広く、厚めにセメント充填をしました。

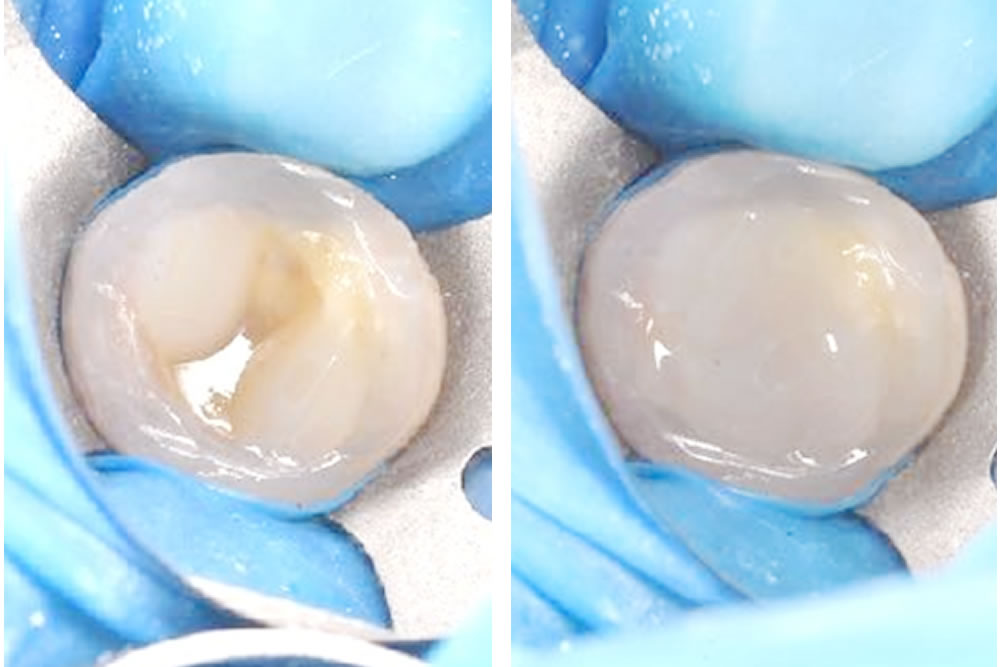

右上5、4 支台築造

右上6 感染根管治療

右上6 支台築造

【積層充填とは?】

コンポジットレジンは光を照射し硬化するものが主流です。レジンには硬化する際に収縮する性質があり、大量のレジンを一度に硬化させてしまうと収縮量が大きくなり、歯質とレジンの接着界面に隙間が生じ(コントラクションギャップ)、接着不良が生まれます。

レジンの強度、物性の低下、ニ次う蝕や審美障害へと繋がってしまいます。複数回に分けて少量ずつレジンを硬化させることにより収縮量を抑えコントラクションギャップを防ぐ充填方法を積層充填といいます。

完全に硬化させているつもりでも、コンポジットレジンの物性が安定するには24時間かかるとの報告があります。別日に支台歯形成と仮歯の製作を行い、3ヵ月の経過観察期間を設けました。仮歯で症状の再発はなく、問題がなかったため、(*)にて前述した矯正的挺出や外科処置による追加処置は行わず、最終補綴へと移行しました。

圧排糸を挿入し、最終的な支台歯形成の仕上げを行い、精密印象採得を行います。

補綴物の装着・治療完了

完成した補綴物を装着しました。患者さまには大変満足いただきました。 右上5、4はe.maxクラウン、右上6はメタルオクルーザルタイプのメタルボンドクラウンを選択しています。

e.maxは審美性に優れ、レジンセメントとの相性も良く接着が期待できる材料です。耐久性も通常のセラミックスと比べて強度が約4倍と高く、前歯部から臼歯部にかけて幅広く修復処置や補綴処置に使用されています。約10年間の生存率は99.6%と高い数値を示しています(Malament, 2019)。過度な咬合力が加わる部位に使用すると破折するリスクがあります。

今回の症例では、右上6に過度な咬合力が加わることが予想されたため、補綴物の種類はメタルボンドクラウンを選択し、頬側面はセラミックスで覆い審美性を考慮しました。さらにメタルフレームのデザインを工夫し咬合面から舌側にかけてメタルにてクラウン形態を製作することによってセラミックスの破折リスクを回避する工夫をしています。 今後も定期的なチェックを行い、経過を追って行く予定です。

| 年齢/性別 | 50代 女性 |

|---|---|

| 治療期間 | 10ヵ月 |

| 治療回数 | 22回 |

| 治療費 | 自費診察料 8,800円(税込)/回 本症例では8回 メタルボンドクラウン 155,000円(税込)/歯 本症例では1歯 e.maxクラウン 121,000円(税込)/歯 本症例では2歯 MTAセメントによるパーフォレーションリペア 22,000円(税込)/歯 本症例では2歯 特殊土台ファイバーコア(直接法)16,500円(税込)/歯 本症例では2歯 合計 544,400円(税込) 他、感染根管治療は保険点数に準ずる |

| リスクなど | ・セラミックスクラウンは過度な咬合力により破折する可能性、脱離、二次う蝕になる可能性があります。 ・感染根管治療歯は失活歯とよばれ、破折リスクが高く、歯根破折する可能性があります。 |

巣鴨でできるだけ歯を抜かない歯科治療をご希望の方へ

巣鴨S歯科矯正歯科では、患者さまの大切な天然歯をできるだけ抜かないことをモットーに様々な非抜歯対策を実施しております。全ての症状において必ずしも歯を残せるわけではありませんが、患者さま一人ひとりの症状を見極め、適切な治療法をご提案致します。巣鴨にてできるだけ歯を抜かない治療をご希望の方はぜひ、当院までお気軽にご相談ください。