アゴがいたい!!あなたはどのタイプ?顎関節症タイプ別・対応策

投稿日:2023年6月5日

カテゴリ:院長ブログ

・顎が痛い!

・口があかない!!

・口をひらくときに音がするんだけど!!!

その症状……顎関節症かもしれません。

顎関節症の症状が起こる原因はさまざまで、

顎関節のどこで何が起きているかによって異なります。

そしてそのタイプは

①筋肉痛

②ねんざ・打ち身タイプ

③クッションのズレタイプ

④骨の変形タイプ

の4つに分けることができます。

本投稿は、顎関節症について、

一般の方にもわかりやすいようにまとめてみましたのでぜひ参考にしてみてください。

※顎関節症の4つのタイプには難しい正式名称があります。

参考:顎関節症の症型分類(2001改訂)

1)顎関節症I型:咀嚼筋障害

2)顎関節症II型:関節包・靭帯障害

3)顎関節症III型:関節円板障害

a.復位を伴うもの

b.復位を伴わないもの

4)顎関節症IV型:変形性関節症

5)顎関節症V型:その他、I~IV型に該当しないもの

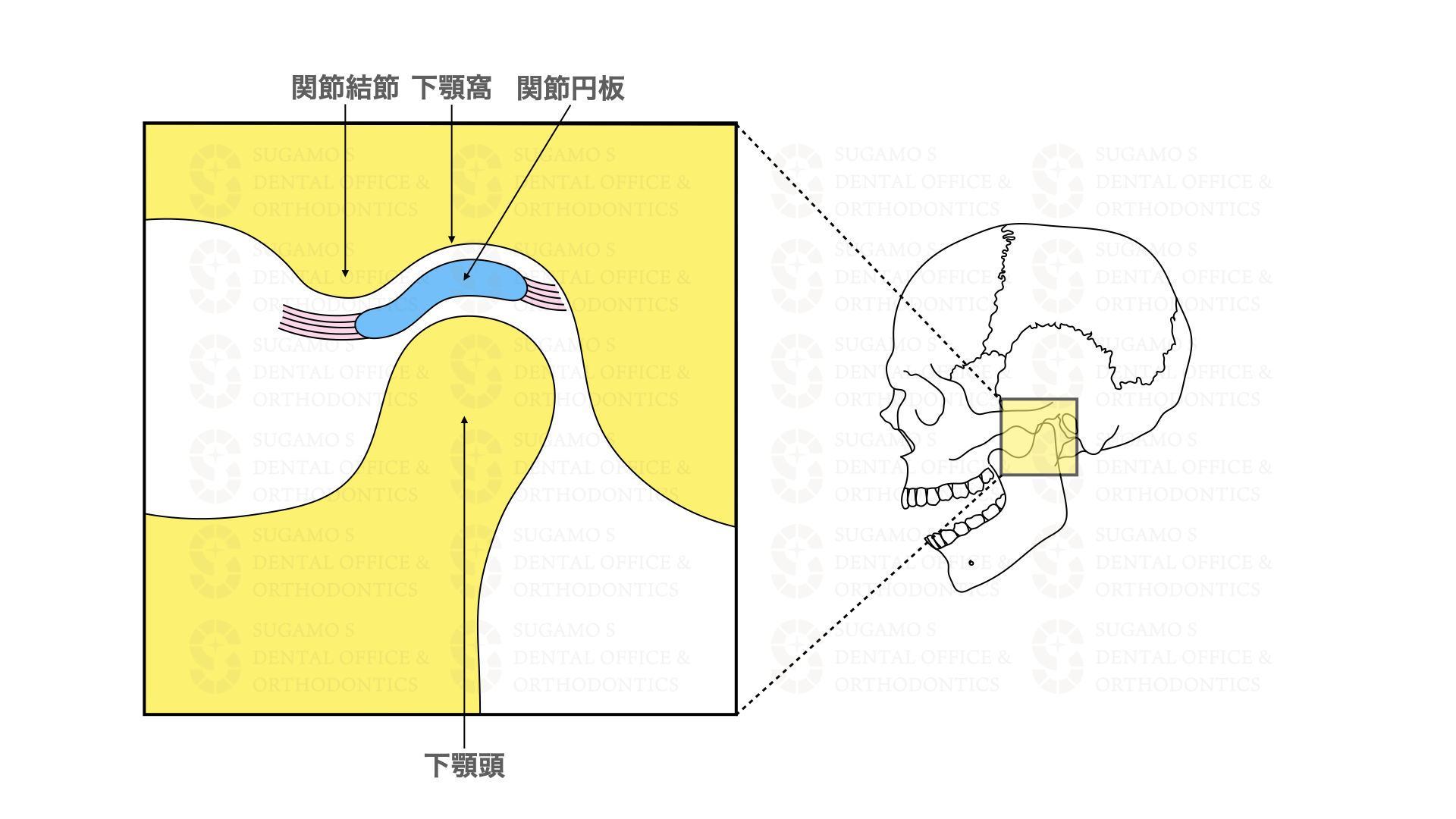

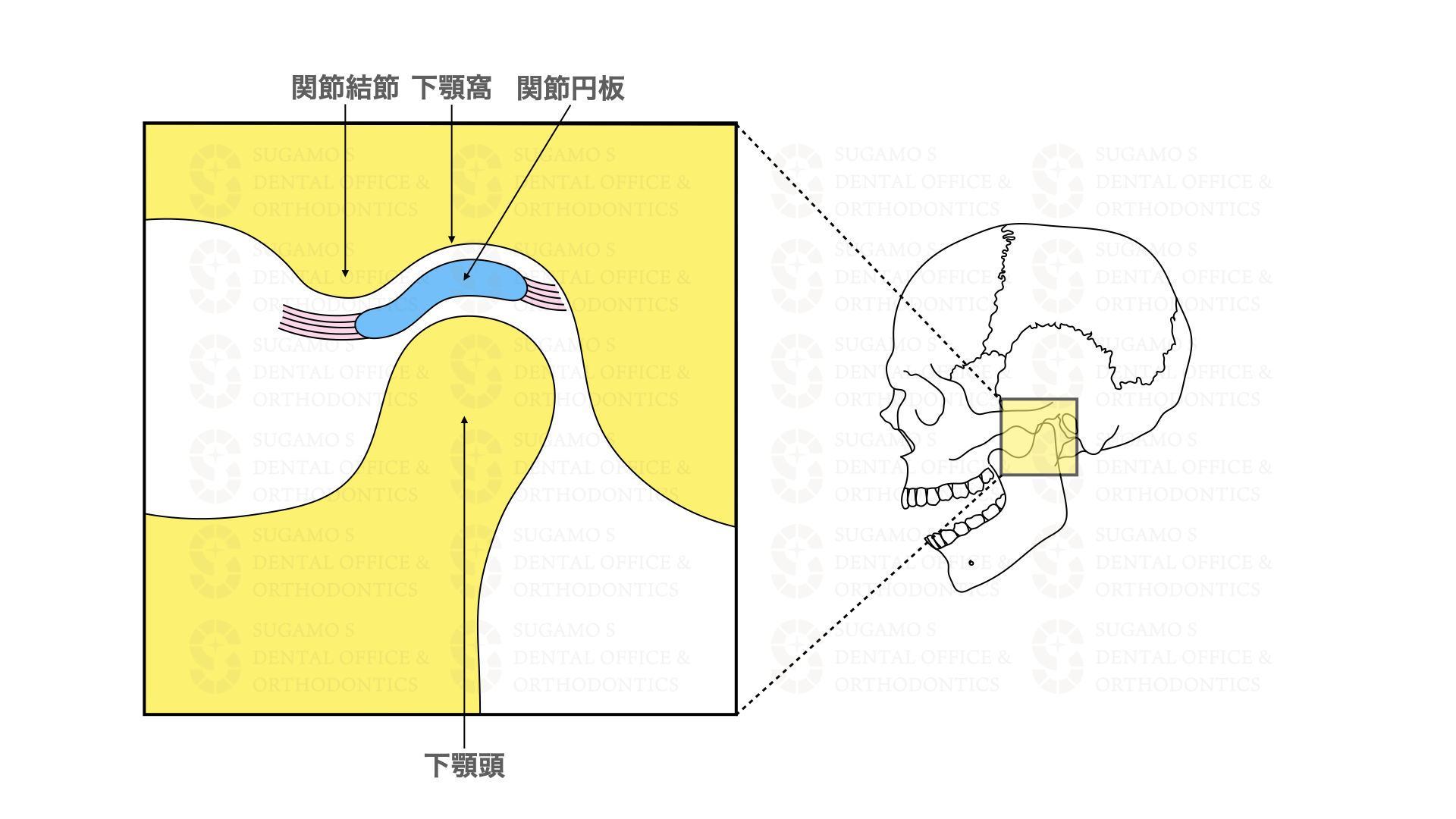

顎関節ってどうなってるの?構造・仕組みについて

顎関節症でお悩みの方は

ご自身の顎関節症状がどういうタイプであるかを理解する必要があります。

そのためには、顎関節がどのような仕組みになっているかを知る必要があります。

顎関節は、①下顎頭、②下顎窩、③関節結節、④関節円板、の4つで構成されています。

①下顎頭 下顎骨の丸みを帯びた先端の部分のうち、後ろ側にある突起のこと。

②下顎窩 上顎骨にある、閉口時に下顎頭がすっぽり収まるくぼみ部分のこと。

③関節結節 下顎窩の前方に位置する、”でっぱり”部分のこと。

④関節円板 下顎頭と下顎窩の間にあるクッションの役割をする繊維組織の集合体のこと。

顎関節は、さらに周囲に筋肉などがはりめぐらされており

私たちはそれらを連動して動かしています。

顎関節症は、顎関節のどの組織に異常が起きたかによって症状や治療の仕方が異なります。

つづいて、顎関節症の原因等をタイプ別に見ていきましょう。

①筋肉痛タイプ

について記載してみたいと思います。

筋肉の張り・コリによる筋肉痛タイプ

顎関節症は、顎関節自体の問題ではなく、

周囲にくっついて連動している頬や顎の筋肉の炎症やコリが原因で生じることがあります。

顎関節症ですね、と言われると

「顎関節に異常が起きている」と思ってしまうかもしれませんが、そうとは限りません。

顎関節を動かす筋肉の痛みが、顎の痛みと感じられたり、口を開けにくくすることも多いのです。

顎関節を動かす筋肉の炎症が痛みや口の開きにくさを起こしているパターンです。

下顎の骨にくっついて開け閉めに働く筋肉が凝っているかも??

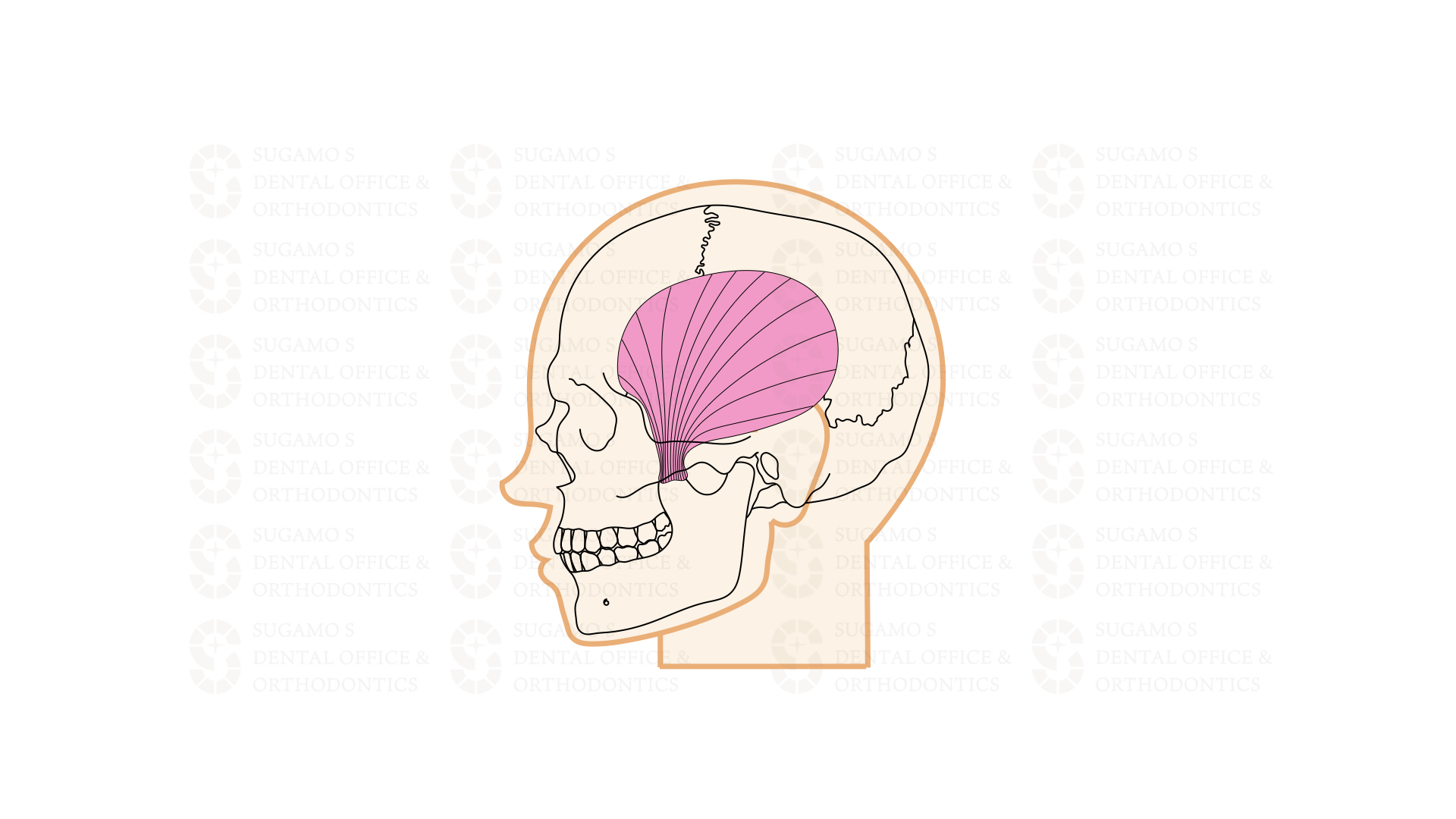

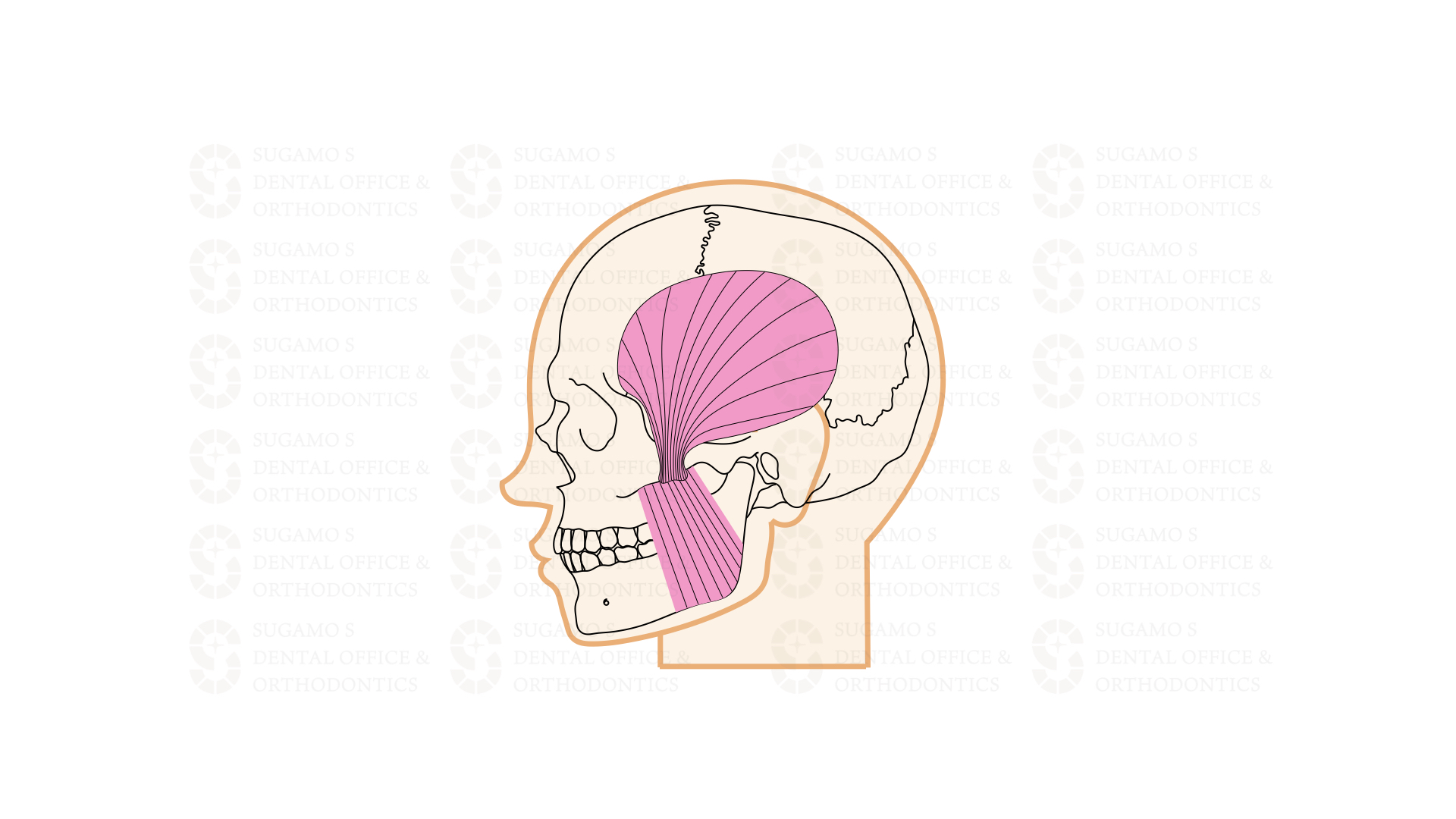

側頭部から頰骨のあたりには、側頭筋が薄く広がっています。

顎のえらあたりから頬にかけて咬筋が広がります。

どちらも口を動かしたり咀嚼をするのに重要な筋肉です。

主に口を閉じるときに働く筋肉です。

これらの筋肉を使いすぎて過緊張の状態が続くと、炎症を起こし、

張りやこりとなって痛みを感じます。

これが「筋肉痛タイプ」の顎関節症です。

(専門的には「咀嚼筋痛障害」と呼びます。)

筋肉痛タイプは放置するほど治りにくくなる!

症状の改善には

筋肉をほぐし、過緊張の状態を解くこと

が効果的です。

患者さん自身での筋肉マッサージや開口ストレッチも効果的であると考えられます。

慢性的な肩こりなどが治りにくいのと一緒で、

顎の筋肉のこりも慢性的になってしまうと治りにくくなります。

症状がでて最初のうちはは筋肉痛レベルだったものでも、

何ヶ月も放置され慢性化するとマッサージやストレッチの効果も出にくくなります。

筋肉痛タイプの顎関節症は、早期対応するに越したことはありません。

また、

TCHの是正

も改善策の一つです。

食事をしていないときは、上下の歯の間はわずかに空間が空いていることが普通です。

しかし、無意識のうちに上下の歯を噛み合わせることが癖になっているかたが多く問題になっています。

これは「TCH」(tooth contacting habit:歯列接触癖)と呼ばれ、

顎の筋肉の疲労や関節への過剰な負担の原因となり、悪習癖に分類されています。

顎関節症の方の8割近くの方に、TCHがあるといわれており、

TCHが "ある"or"なし”では、

”ある”場合だと顎関節症のリスクが約2倍になるともいわれています。

TCHはしらずしらずに無意識のうちに行なってしまう習慣です。

上下の歯が当たっていることに気づいたら、意識的に離すように心がけましょう。

つぎは、

②ねんざ・打ち身タイプ

についてです。

顎関節のなかで炎症が起きているねんざタイプ

足首や手首をひねってしまい”ねんざ”をしたときのように

顎関節の内部を痛めてしまう、それが

”ねんざタイプ”です。

我慢すれば口は開けられますが、口をあけたときに痛みがある症状であることが多いです。

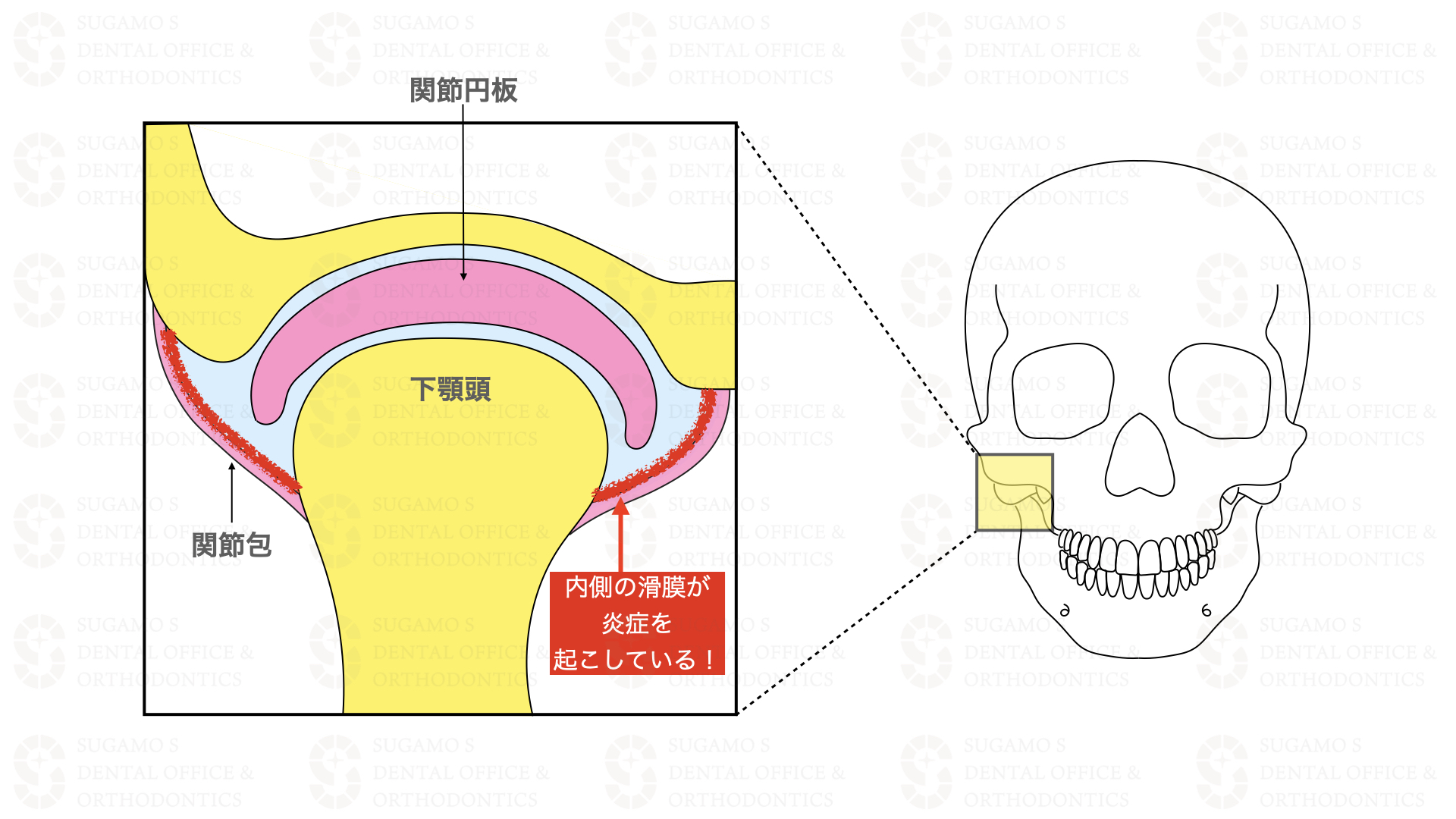

下の図は、顎関節を包む”関節包”の内側の”滑膜”に炎症が起きる”滑膜炎”を示しています。

滑膜が炎症を起こすことにより、潤滑油の働きをしてくれるヒアルロン酸の滑りも当然ながら悪化します。

顎関節の可動域も狭くなり、口が開かなくなっていきます。

まずは安静に!

顎関節周囲の組織にねんざと同じような炎症が起きている、ねんざタイプ。

顎関節症状の改善には、とにもかくにも安静にすることが一番大切です。

負担をかければかけるほど炎症が悪化し、痛みは改善しません。

”痛いっっ!!!”と感じるような顎の動かし方は避けましょう。

かかりつけ歯科医と相談して、消炎鎮痛薬などを処方してもらいましょう。

痛みが改善してきたら、開口ストレッチを始めるのも効果的です。

足首をねんざしたあとのリハビリと同じように、

顎関節もリハビリを行わないと周囲の組織が固まったままになってしまい、元のように動かすことが難しくなってしまします。

③クッションのズレタイプ

クッションの役割をもつ”関節円板”がズレると

口をあけるときに音が鳴ったり、

口が開かなくなったりします。

2パターンある「クッションのズレ」タイプ

下顎窩と下顎頭の間には”関節円板(かんせつえんばん)”という組織があります。

”円板”という名前がついていますが、実際には円形ではなくて、乗馬の際に使用する”鞍”のような感じで下顎頭の上に乗っかっている板状の硬い薄い組織です。

顎を開閉口する時に、下顎頭の動きに連動して動き、

下顎窩と下顎頭が直接ぶつかるのを防ぐクッションのような働きをします。

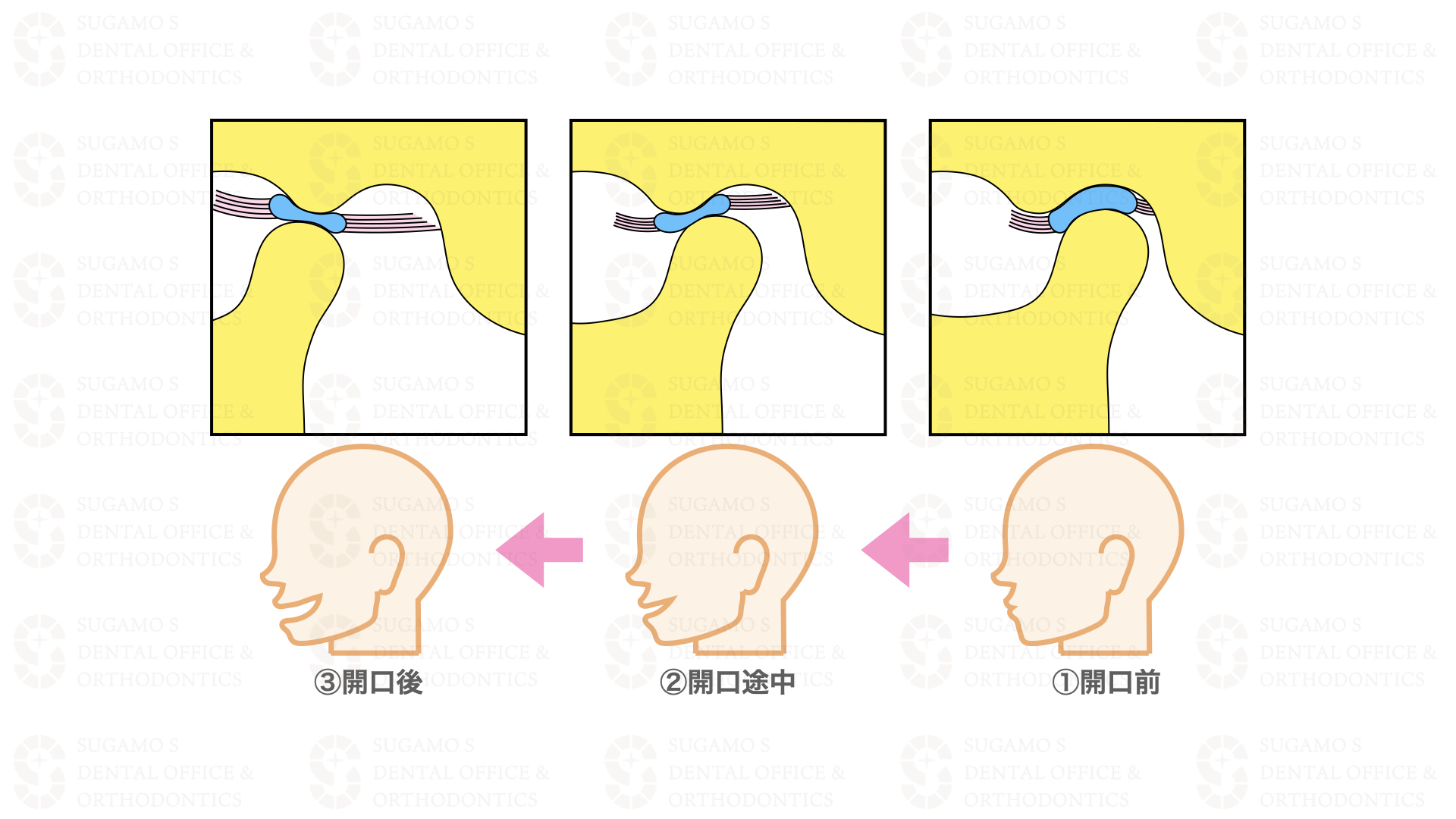

正常な顎関節の場合

①開口前

口を開けた時、関節円板は常に下顎頭の上に乗っています。

②開口途中

下顎の前方への動きに連動して関節円板も動いていきます。

③開口後

関節円板はそのまま下顎頭の上に乗っかっています。

しかし、

このクッションが前の方にずれてしまうのが、

「クッションのズレ」タイプの顎関節症です。

(専門的には顎関節円板障害と呼ばれます。)

このクッションのズレタイプは2パターンあります。

①パキパキ音が鳴る「パキパキパターン」

②途中で引っかかる「引っかかりパターン」

です。

どちらのパターンでも、顎関節のなかで無理がかかると痛みが出ます。

しかし、関節円板がずれていても、無理が掛からなければ痛みもなく口も開けられる場合があります。

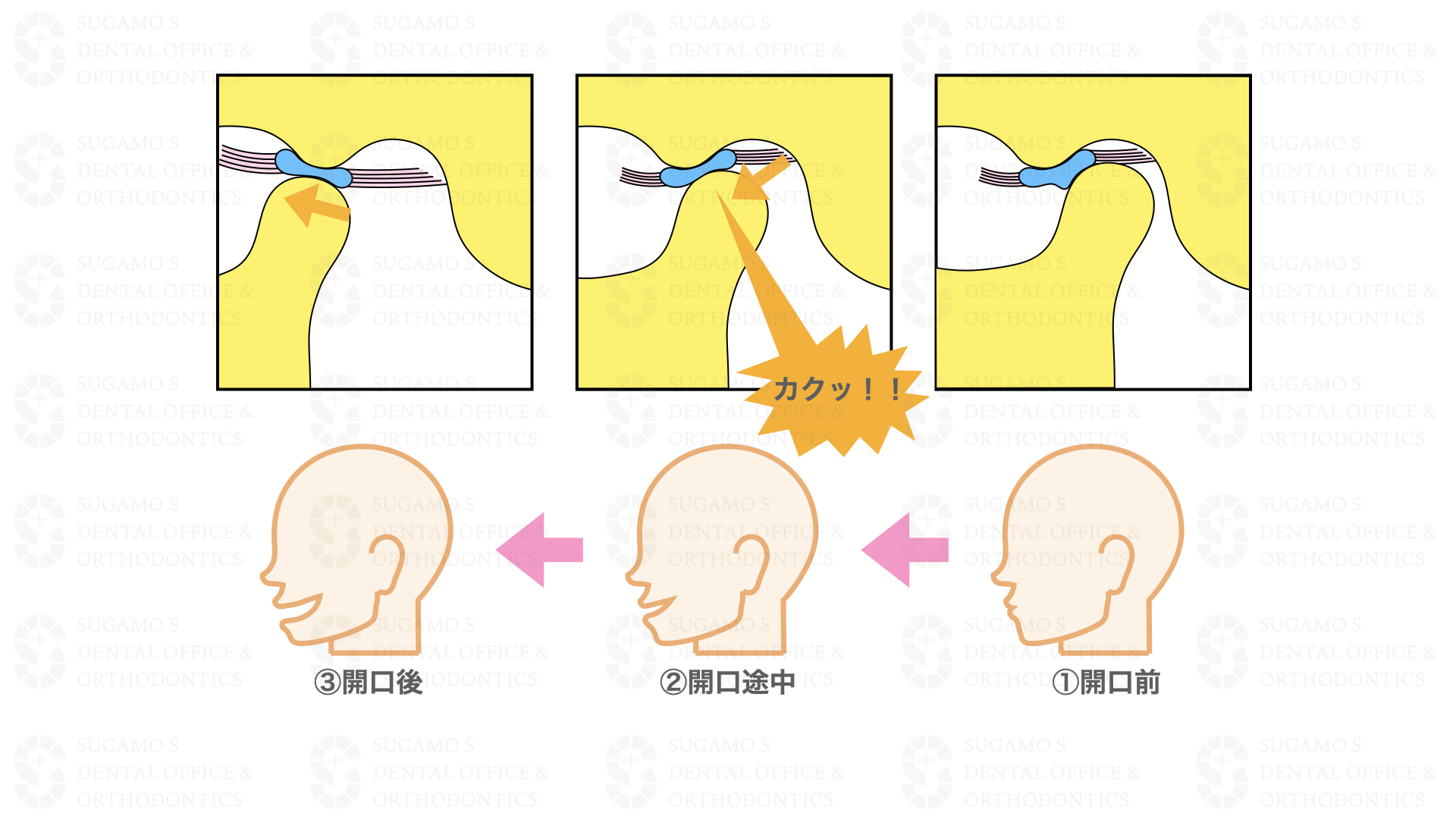

①パキパキ音が鳴る「パキパキパターン」

症状は、その名の通りで、

口を開ける時に関節円板がスムーズに動かせないせいで

”カクッ”とか”パキッ”とか”ポキッ”と顎関節音がなることが特徴です。

痛みがある場合もあれば、ない場合もあります。

関節円板は下顎頭の上になく、前にずれていますが、

下顎が前方に動いていく過程でズレていた関節円板がなんとか隙間に入り込みます。

このときに音がします。

口を開け切る時は正常な顎関節と同じ状態に関節円板が戻ります。

①開口前

下顎頭の上ではなく前側に関節円板がずれて位置しています。

②開口途中

下顎が前方へ動き、ずれていた関節円板を乗り越えようして、骨と骨の狭い隙間を通り抜けようとして”カクッ”とか”パキッ”とか”ポキッ”と音がします。

③開口後

正常な顎関節の動きと同じように関節円板は下顎頭の上に戻って動きます。

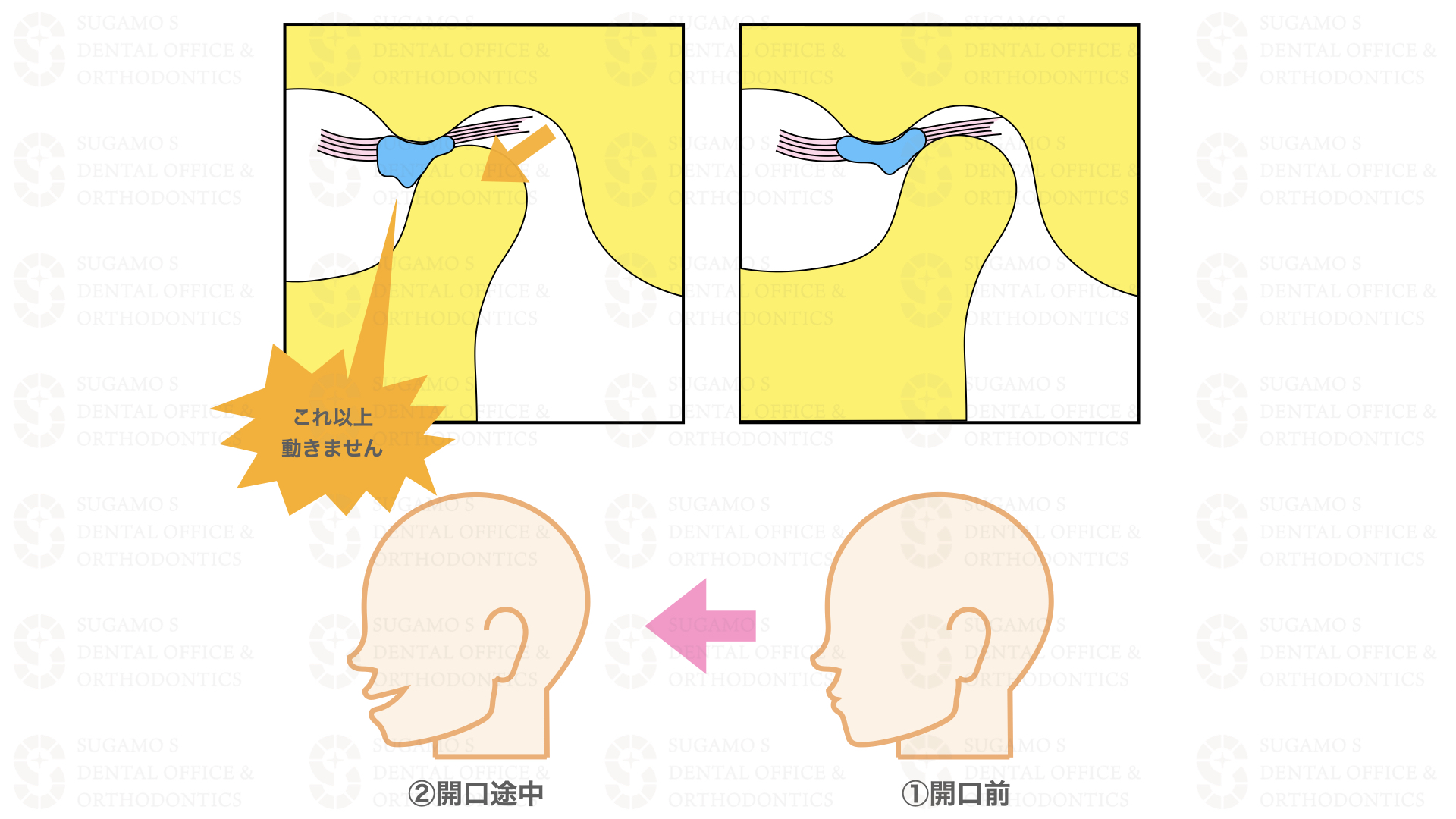

②途中で引っかかる「引っかかりパターン」

パキパキ音が鳴る「パキパキパターン」と異なり、

開口時に前方にずれていた関節円板が下顎頭の上に戻れずに詰まってしまい

顎の動きがそこで制限されてしまうパターンです。

口をがんばって開けようとしても引っかかったようにそれ以上動いてくれません。

①開口前

下顎頭の上ではなく前側に関節円板がずれて位置しています。

②開口途中

下顎が前方へ動き、ずれていた関節円板を乗り越えようして、骨と骨の狭い隙間を通り抜けようとしますが引っかかってしまい止まってしまいます。

痛みなく、口を開けられるようにするためには?

クッションのズレタイプの治療目標は

・痛みがある場合は落ち着かせること

・口が開けられるようにすること

です。

痛みの原因は”関節円板への無理な力”です。

痛みを和らげるために

歯科医院で処方する飲み薬、注射による治療、マウスピースによる治療や、

患者さんご自身による開口ストレッチ、前述したTCHの是正を行うと効果的です。

①「パキパキパターン」は、痛みがなく顎関節の雑音が気になる程度であれば基本的に治療は行わず経過観察での対応が多いです。

②「引っかかりパターン」は、後述する骨の変形タイプに移行する場合があります。定期的な通院と検査とが大切です。

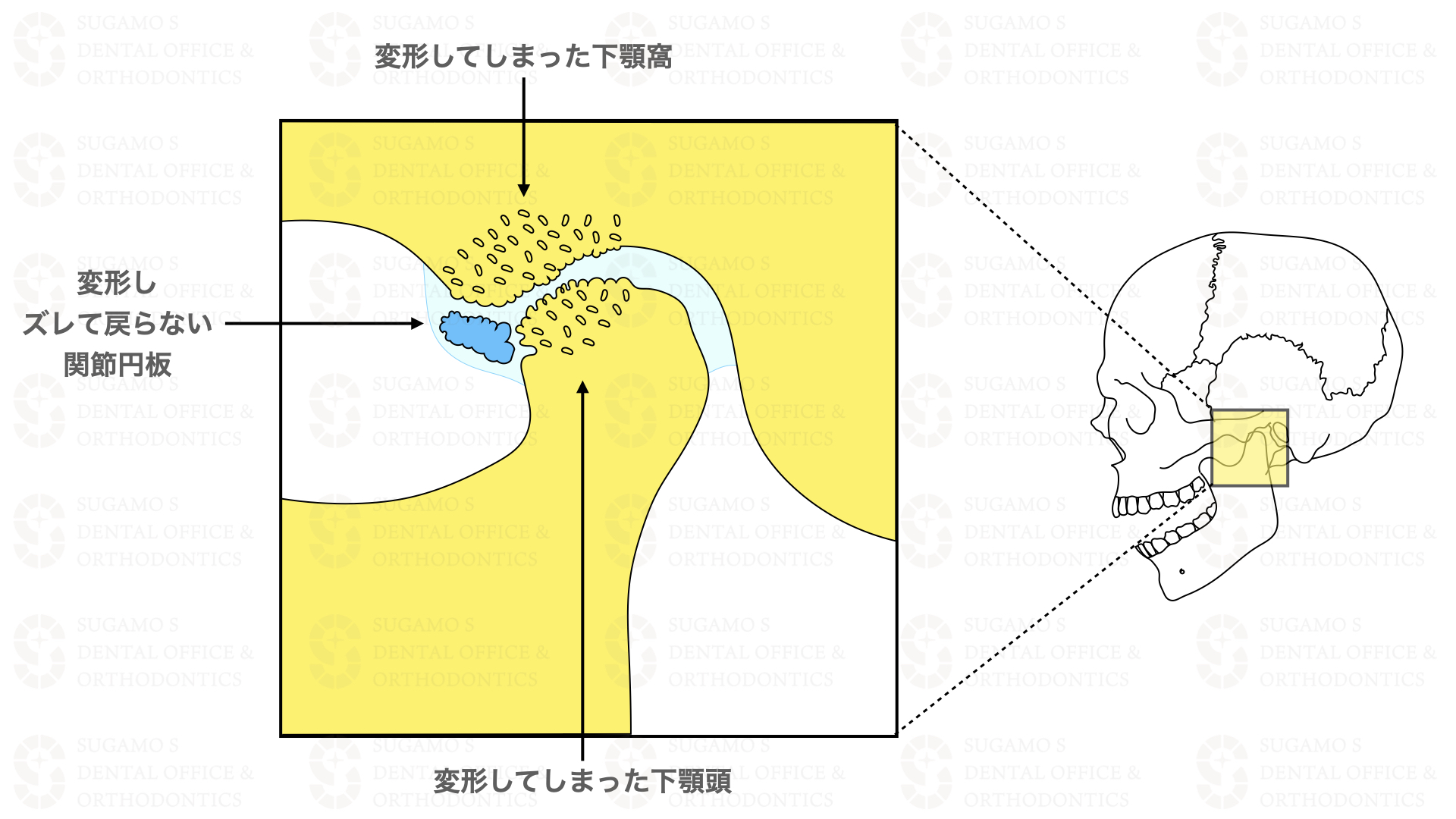

④顎関節の骨が変形している”骨の変形”タイプ

・開口時の痛み

・引っかかるような感じ

・ざらざら、じゃりじゃり、こすれるような顎関節の雑音

といった特徴の”骨の変形”タイプ。

顎関節を構成する骨が変形。骨がこすれ雑音がして、痛い

前述した通り、顎関節は下顎窩、下顎頭の間に関節円板が介在し、骨の表面は軟骨に覆われています。

②途中で引っかかる「引っかかりパターン」の状態で関節円板が前方にずれたままの状態が長期化し、加齢変化などにより軟骨がうすくなってくると、

下顎窩と下顎頭が直接ぶつかるようになってきます。

そして、下顎窩と下顎頭の骨が変形していきます。

これが「骨の変形タイプ」です。(専門的には「変形性顎関節症」と呼ばれます。)

骨の変化は女性ホルモンによる影響を受けやすく、中高年以上の女性に多く見られることも特徴です。

歯科医院でのレントゲンやCT検査を行う他、必要に応じて専門機関を受診しMRI検査などで診断する必要がある場合があります。

治療内容は、クッションのズレタイプと同様、

・痛みがある場合は落ち着かせること

・口が開けられるようにすること

が必要なため

歯科医院で処方する飲み薬、注射による治療、マウスピースによる治療や、

患者さんご自身による開口ストレッチ、TCHの是正を行うと効果的です。

いかがでしたでしょうか。

今回は顎関節症を4つのパターンに分けてまとめてみました。

顎関節症は複数の要因が積み重なって起こる多因子疾患とも言われています。

日常生活での無意識の癖が顎関節の負担になっていることも多いと考えられます。

顎関節に負担をかける悪い癖や毎日の生活習慣はないでしょうか。

・歯ぎしり・食いしばり

・ストレス

・TCH(tooth contacting habit:歯列接触癖)

・立て肘をつく

・うつ伏せ寝、横向き寝

が代表的なものです。

足を組んだりするような無意識の癖や習慣は、簡単には治しにくいですが

少しずつできるところから直していく心がけが顎関節の負担を軽減し

顎関節症の予防へとつながります。

■ 他の記事を読む■